Cette carte claire et ordonnée des goûts sur la langue que vous avez apprise à l'école n'est pas correcte

Cet article a été écrit par Steven D. Munger , de l'Université de Floride , et republié par The Conversation sous une licence Creative Commons. Nous apprécions profondément ce travail et le trouvons complet dans sa nature. Profitez-en...

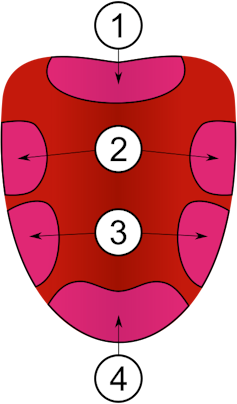

Tout le monde a déjà vu la carte de la langue, ce petit diagramme de la langue avec ses différentes sections soigneusement délimitées en fonction des différents récepteurs gustatifs. Le sucré à l’avant, le salé et l'acidité sur les côtés et l’amer à l’arrière.

C'est peut-être le symbole le plus connu dans l'étude du goût, mais il est faux. En fait, il a été démystifié par les scientifiques chimio-sensoriels (les personnes qui étudient la façon dont les organes, comme la langue, réagissent aux stimuli chimiques) il y a bien longtemps.

La capacité de percevoir le goût sucré, salé, acide et amer n'est pas limitée à différentes parties de la langue. Les récepteurs qui captent ces goûts sont en fait répartis sur toute la langue. Nous le savons depuis longtemps.

Et pourtant, vous avez probablement vu cette carte à l'école lorsque vous avez étudié le goût. D'où vient-elle donc ?

Origines de la carte du goût

Cette carte familière mais pas tout à fait exacte trouve ses racines dans un article de 1901, Zur Psychophysik des Geschmackssinnes , du scientifique allemand David P Hänig.

Hänig a entrepris de mesurer les seuils de perception du goût autour des bords de la langue (ce qu'il a appelé la « ceinture du goût ») en faisant couler des stimuli correspondant aux goûts salé, sucré, acide et amer par intervalles sur les des bords de la langue.

Il est vrai que la pointe et les bords de la langue sont particulièrement sensibles aux goûts, car ces zones contiennent de nombreux petits organes sensoriels appelés papilles gustatives.

Hänig a découvert que la quantité de stimulus nécessaire pour percevoir un goût varie selon la langue. Bien que ses recherches n'aient jamais testé le cinquième goût de base aujourd'hui accepté, l'umami (le goût savoureux du glutamate, comme dans le glutamate monosodique ou MSG), l'hypothèse de Hänig tient généralement la route. Différentes parties de la langue ont un seuil plus bas pour percevoir certains goûts, mais ces différences sont plutôt minimes.

Le problème ne réside pas dans les résultats de Hänig, mais dans la manière dont il a décidé de présenter ces informations. Lorsque Hänig a publié ses résultats, il a inclus un graphique linéaire de ses mesures. Le graphique représente l'évolution relative de la sensibilité pour chaque goût d'un point à l'autre, et non par rapport à d'autres goûts.

Il s'agissait plus d'une interprétation artistique de ses mesures que d'une représentation précise de celles-ci. Cela donnait l'impression que différentes parties de la langue étaient responsables de différents goûts, plutôt que de montrer que certaines parties de la langue étaient légèrement plus sensibles à certains goûts que d'autres.

Mais cette interprétation artistique ne nous conduit pas encore à la carte des goûts. Pour cela, il faut se tourner vers Edwin G Boring. Dans les années 1940, ce graphique a été réimaginé par Boring, professeur de psychologie à Harvard, dans son livre Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology .

La version de Boring n'avait pas non plus d'échelle significative, ce qui faisait que la zone la plus sensible de chaque goût était sectionnée dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme la carte de la langue.

Longtemps en litige

Au cours des décennies qui ont suivi la création de la carte de la langue, de nombreux chercheurs l’ont réfutée.

En effet, les résultats d’un certain nombre d’expériences indiquent que toutes les zones de la bouche contenant des papilles gustatives – y compris plusieurs parties de la langue, le palais mou (sur le toit de la bouche) et la gorge – sont sensibles à toutes les qualités gustatives.

Notre compréhension de la manière dont les informations gustatives sont transmises de la langue au cerveau montre que les qualités gustatives individuelles ne se limitent pas à une seule région de la langue. Il existe deux nerfs crâniens responsables de la perception du goût dans différentes zones de la langue : le nerf glossopharyngien à l'arrière et la branche de la corde tympanique du nerf facial à l'avant. Si les goûts étaient exclusifs à leurs zones respectives, alors une lésion de la corde tympanique, par exemple, priverait une personne de la capacité à goûter le sucré.

En 1965, le chirurgien TR Bull a constaté que les sujets dont la corde du tympan avait été coupée lors d'interventions médicales ne signalaient aucune perte de goût. Et en 1993, Linda Bartoshuk, de l'Université de Floride, a découvert qu'en appliquant une anesthésie au nerf de la corde du tympan, les sujets pouvaient non seulement continuer à percevoir un goût sucré, mais le goûter encore plus intensément.

Les biologistes moléculaires donnent leur avis

La biologie moléculaire moderne s’oppose également à la carte de la langue. Au cours des 15 dernières années, les chercheurs ont identifié de nombreuses protéines réceptrices présentes sur les cellules gustatives de la bouche, qui sont essentielles à la détection des molécules gustatives.

Par exemple, nous savons maintenant que tout ce que nous percevons comme sucré peut activer le même récepteur, tandis que les composés amers activent un type de récepteur complètement différent.

Si la carte de la langue était correcte, on s'attendrait à ce que les récepteurs sucrés soient localisés à l'avant de la langue et les récepteurs amers à l'arrière. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, chaque type de récepteur est présent dans toutes les zones gustatives de la bouche.

Malgré les preuves scientifiques, la carte de la langue a réussi à se frayer un chemin dans la connaissance commune et est encore enseignée dans de nombreuses salles de classe et manuels scolaires aujourd'hui.

Le véritable test ne nécessite pas de laboratoire. Préparez une tasse de café. Ouvrez un soda. Touchez un bretzel salé avec le bout de la langue. Quel que soit le test, il devient évident que la langue peut percevoir ces goûts partout.

Cet article a été coécrit par Drew Wilson, spécialiste en communication au Centre de l'odorat et du goût de l'Université de Floride. ![]()

Steven D. Munger , directeur associé, Centre de l'odorat et du goût ; professeur de pharmacologie et de thérapeutique, Université de Floride

Cet article est republié par The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l' article original .